(Publicado originalmente en Open House International Vol. 29 No 1 2004 - ISSN 0168-2601, Autor: Arq. Kurt Rhyner)

La vivienda social en los países en vías de desarrollo invariablemente significa estructuras sin inspiración alineadas en líneas rectas, creando barrios monótonos. Únicamente cuando los dueños pintan su casa y hacen algún aumento, esto empieza a cambiar.

Hay que hacer notar que los pasos que se toman para crear más variedad, más vida, muchas veces más belleza, y, por último, crear un vecindario más humano, son hechos sin la intervención de un arquitecto; y muchas veces a pesar de y en contra del diseño original.

Cuando se inició la planificación del reasentamiento rural de Malacatoya en Nicaragua, un barrio para 135 familias que habían perdido sus viviendas por el Huracán Mitch a finales de 1998, la tarea que se dio a los diseñadores fue algo diferente: Con la idea principal de minimizar el riesgo de un desastre, se les ordenó diseñar un barrio atractivo pero de muy bajo costo. Puesto que las viviendas debían ser construidas por trabajadores agrícolas, sin experiencia en construcción, o muchas veces por sus esposas, y ya que los albañiles que guiarían el trabajo también tenían conocimientos limitados, la planta de la vivienda debía ser idéntica para todas las casas y mantenerse muy simple; sin embargo ¡Las casas debían lucir diferentes!

|

| Típico plan de vivienda social en América Latina: casas iguales, líneas rectas |

El arquitecto a cargo del diseño se decidió por un concepto muy simple que permitiría un cambio sistemático en la forma de los techos, permitiendo así que las paredes sean construidas de manera idéntica hasta la viga corona y, sólo entonces, los constructores deberían decidir cuál de las diferentes combinaciones de techos debía ponerse en cada casa. La única regla era: Sean creativos.

Las casas fueron diseñadas mediante una metodología colaborativa junto con los futuros beneficiarios. En varias sesiones se discutieron los requerimientos de espacio y su relación con las otras partes de la casa y finalmente se dibujó un plano de acuerdo al presupuesto disponible. La tecnología elegida para los pisos y paredes se basó en la disponibilidad de piedra, arena y grava. Se reemplazó parcialmente el cemento Portland con cemento Puzolánico producido localmente, mientras que la cubierta se realizó con Teja de MicroConcreto, tambien producida en el sitio.

Reasentamiento para trabajadores agrícolas sin vivienda.

Cuando la ONG Alemana "Pan y Arte" (dirigida por el actor austríaco Dietmar Schönherr) decidió financiar el reasentamiento de agricultores nicaragüenses de bajos ingresos que habían perdido sus viviendas por el Huracán Mitch (1998), contactaron a Grupo Sofonías, un equipo de trabajo con 25 años de historia en la construcción sustentable en América Central. Los parámetros para la tarea en esta zona remota fueron claros: Sostenibilidad en las tres dimensiones clásicas: Económica, ecológica y social. Traducido a términos prácticos, esta sostenibilidad significaba costos muy bajos, prevención de desastres, tecnología y materiales locales e integración popular en todas las fases del proyecto.

El socio local de Pan y Arte fue "La Casa de los Tres Mundos", una institución que promueve la cultura en Granada y es conocida por sus clases de arte y música para niños. Junto con Grupo Sofonías se convocó a reuniones con la gente afectada por el huracán Mitch.

Luego de una primera ronda de discusión con los beneficiarios potenciales, se aclaró qué parte de la zona del reasentamiento (una tierra aparentemente plana, rodeada por el lago Nicaragua, dos ríos y un pantano), era la menos propensa a inundarse en algún evento meteorológico futuro y se inició el proceso de compra del pedazo de tierra más adecuada. En conversaciones con los habitantes de la zona, el equipo de Sofonías supo que existían materiales de construcción en los alrededores. Se encontró arena, piedra y grava en uno de los ríos y con esto se apuntó a una tecnología ancestral de construir paredes y cimientos con piedra y mortero. Para el techo, una estructura de madera sería la más apropiada, y llevará como cubierta Teja de MicroConcreto (TMC) que puede prepararse localmente.

Uno de los grandes objetivos de Grupo Sofonías es el uso de los llamados "EcoMateriales" y las "EcoTecnologías", donde "Eco" siginifica economía así como ecología. Fue en 1995 durante una sesión preparativa a la Primera Conferencia Internacional de EcoMateriales en La Habana, Cuba, donde se acuñó este término y que ha llegado a ser la marca distintiva de Grupo Sofonías y sus socios de la Red EcoSur.

Para el diseño actual del asentamiento, Grupo Sofonías confió en el talento de dos socios cubanos de la Red EcoSur, el Ingeniero Civil Nolasco Ruiz y el Arquitecto Eduardo Camero, ambos investigadores y profesores de la Universidad de Santa Clara, Cuba. Ruiz, "especialista en desastres", hizo un completo análisis del área y del terreno, y desarrolló un sistema que canalizaría el agua lluvia en un terreno prácticamente plano, y que al mismo tiempo proveía las condiciones para una adecuada distribución de las parcelas individuales. Los pocos árboles existentes y muy importantes para proveer sombra en un clima extremadamente cálido, se incorporarían en el diseño urbano. Martín Meléndez, director de Grupo Sofonías Nicaragua, comunicó un mensaje claro al Arquitecto:

"Queremos un diseño simple, puesto que nuestros albañiles no saben leer planos complejos y la fuerza de trabajo serán los propios beneficiarios. Debe ahorrarse en todos los niveles. Las casas tienen que ser frescas y seguras. Tienen que ser idénticas en tamaño y costo, pero deben verse diferentes. Queremos un vecindario atractivo pero que no tenga 'olor a pobreza'".

Intensas lluvias provocadas por el Huracán Mitch desbordaron los ríos,

derribaron puentes y destruyeron importantes vías de comunicación en todo el país.

Mauricio Orozco, Sébaco, octubre 1998. Diario La Prensa.

Metodología Participativa de diseño.

Este grupo de características para la construcción parecían contradictorias: "Idénticas en tamaño y costo, pero deben verse diferentes" parecía el requisito más difícil. El Arquitecto Camero decidió volver a lo básico y se preguntó qué parte de la casa crea el mayor impacto visual. La respuesta fue sorprendente: "En pequeñas construcciones es el techo el que hace el impacto visual decisivo"; y se empezó a pensar en diferentes cubiertas sobre casas idénticas. A través de la observación de las casas tradicionales nicaragüenses, el Arq. Camero se dio cuenta de que los techos no tenían nada monótonos. Es común que en las casas populares rurales exista un techo a dos aguas sobre la parte principal de la casa y un techo a una agua sobre la cocina. Camero descubrió que este era un elemento que debía incorporarse al diseño, y, eventualmente, esta información lo llevó al resultado final.

Asentamiento urbano con metodología participativa

Este análisis teórico ocurrió paralelamente a los encuentros de "metodología participativa de diseño arquitectónico" con los beneficiarios potenciales del proyecto. En siete diferentes localidades de la jurisdicción de Malacatoya, las familias que vivían cerca de los ríos habían perdido sus casas, y con ellos empezó el proceso de selección de beneficiarios. Meléndez tiene una larga experiencia en este campo y se pidió a un grupo de trabajadores sociales que organicen reuniones por separado en cada una de las siete localidades. Se discutió la manera de construir las casas y se dividieron en pequeños grupos para definir la casa de su elección.

Con la ayuda de un trabajador social y un arquitecto, se dibujaron planos y esquemas que luego se discutían con todo el grupo. El punto básico, por supuesto, fue que la casa no debería ser muy grande puesto que deberían construirlas ellos mismos sin paga y también porque estaban conscientes de lo ajustado del presupuesto. Esto llevó a discusiones muy interesantes acerca de construir muchas casas pequeñas o unas pocas casas grandes. Finalmente todos los grupos llegaron a un acuerdo de una propuesta hecha por Meléndez de construir muchas casas relativamente grandes, pero dejar los acabados a los propios dueños, es decir, la casa sería sólida, con paredes, piso y techo pero sin puertas o ventanas. Para todos los potenciales beneficiarios esto parecía una buena solución puesto que se garantizaba una estructura sólida y durable para un número relativamente grande de familias. En este punto nadie sabía quién iba a ser incluido en el proyecto por lo que la preocupación de todos fue beneficiar a la mayoría.

Con la ayuda de un trabajador social y un arquitecto, se dibujaron planos y esquemas que luego se discutían con todo el grupo. El punto básico, por supuesto, fue que la casa no debería ser muy grande puesto que deberían construirlas ellos mismos sin paga y también porque estaban conscientes de lo ajustado del presupuesto. Esto llevó a discusiones muy interesantes acerca de construir muchas casas pequeñas o unas pocas casas grandes. Finalmente todos los grupos llegaron a un acuerdo de una propuesta hecha por Meléndez de construir muchas casas relativamente grandes, pero dejar los acabados a los propios dueños, es decir, la casa sería sólida, con paredes, piso y techo pero sin puertas o ventanas. Para todos los potenciales beneficiarios esto parecía una buena solución puesto que se garantizaba una estructura sólida y durable para un número relativamente grande de familias. En este punto nadie sabía quién iba a ser incluido en el proyecto por lo que la preocupación de todos fue beneficiar a la mayoría.

Mientras tanto, Camero desarrolló sus ideas y con el equipo de Grupo Sofonías se discutieron muchas horas, criticando y cambiando los diseños. Fue esta intensa interacción entre los administradores del proyecto, los trabajadores sociales y los constructores lo que llevó a Camero a un concepto que todos consideraron un éxito:

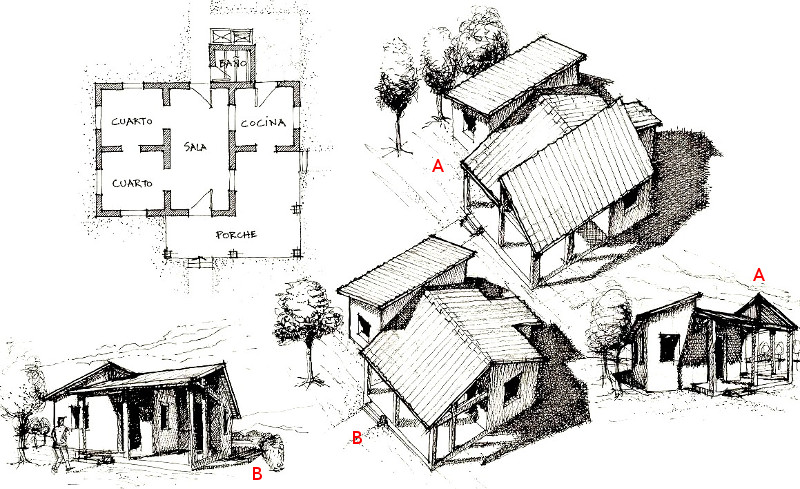

Un módulo de 3x3 metros será la unidad básica, cada una de estas unidades estará cubierta por un techo a una agua. Hay varias maneras de combinar las diferentes unidades y esto crea una variedad de techos.

Si una casa consiste de 6 de esas unidades, teóricamente hay más de 1,000 formas diferentes de techo, siempre sobre la misma planta de vivienda. Por supuesto que la mayoría de esas formas no son prácticas desde un punto de vista técnico, pero dejan mucho espacio para la creatividad. Fue durante la tercera ronda de reuniones que Camero mostró tres diferentes planos, cada uno con muchas opciones de techo. Aquí se eligieron dos de los modelos que eran prácticamente idénticos y en términos prácticos, eran el mismo.

Las viviendas A y B tienen la misma planta, sólo cambia la orientación de las cubiertas,

dando así una casa completamente diferente para el espectador

Organización de la construcción.

Mientras tanto, todos los candidatos fueron evaluados por un grupo de estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad y los datos de todas las familias fueron tabulados de acuerdo a varios parámetros. Una comisión consistente en representantes de las siete localidades, el municipio y el equipo del proyecto, empezó por reducir las 257 solicitudes a 135, que era el número disponible de casas que podían construirse en el terreno. Para este procedimiento, la identidad de los candidatos fue removida de la lista para que haya una selección "neutral", lo que fue aceptado por la comunidad con muy poca oposición.

La construcción se dividió en tres fases y tomó casi dos años en completarse. Cada grupo de trabajo consistió en alrededor de 24 familias y cada una debía contribuir con cuatro días de trabajo a la semana, lo que aseguró la presencia de cerca de 16 ayudantes cada día, quienes trabajaban bajo la dirección de dos albañiles.

Esta gran cantidad de mano de obra no calificada fue posible debido a la elección de la tecnología utilizada. Solamente para colocar los moldes en el puesto se necesitaba cierta destreza que una gran parte de los voluntarios la adquirieron rápidamente. Transportar la piedra y limpiar los moldes mantenía al resto ocupado y en las tardes todos se juntaban para llenar los moldes con rocas y mortero.

Cada familia debía contribuir con un total de 185 días de trabajo y en promedio, cada grupo terminaba con dos casas en 23 días laborables. Al principio no fue fácil organizar la disciplina de trabajo pero las reglas estrictas aprobadas en las reuniones con la comunidad establecían que cualquier familia podía ser excluida del proyecto si fallaba tres días de trabajo. Después de las primeras exclusiones, la disciplina se incrementó rápidamente y el 31% de las familias finalizaron su compromiso sin un solo día de ausencia. La participación de las mujeres fue sobresaliente: en algunos grupos constituían la mayoría en cualquier día de la semana.

Un joven arquitecto fue el residente de obra y guió la parte técnica con la ayuda de un maestro albañil, mientras que los aspectos sociales estuvieron en manos de dos trabajadores sociales. Todos vivieron en el sitio de lunes a viernes, estableciendo así una relación cercana con los beneficiarios y entre ellos. Una vez al mes se convocaba una reunión general donde el equipo informaba el progreso y contestaba las críticas y demandas de los beneficiarios. Estos encuentros llegaron a ser un instrumento decisivo para la participación popular de la toma de decisiones. Uno de los problemas más grandes fue la influencia de las diferentes religiones, donde miembros de grupos fundamentalistas evangélicos presionaban a sus fieles para no fraternizar con las familias de otras iglesias. Esto se resolvió con mucha sensibilidad por parte del equipo del proyecto y con el cambio en los líderes comunitarios.

El proyecto también instaló un taller de producción de Teja de MicroConcreto, TMC. Las TMC son una alternativa considerada "sostenible cuando la madera para la estructura de soporte está disponible localmente". Ningún otro material de cubierta normalmente disponible en Nicaragua califica como sostenible de acuerdo a una ecuesta (Rhyner, 1999). La TMC se produce sobre una mesa vibradora y luego es colocada en moldes especiales a prueba de aire por 24 horas, después de lo cual se llevan a un tanque de agua. La tecnología de la TMC, perfeccionada y promovida en los años 90 por Grupo Sofonías y sus socios, se usa en más de 650 talleres en América Latina que producen casi 3'000.000 de metros cuadrados por año (Grupo Sofonías, 2001). Tres personas en Malacatoya fueron capacitadas y, con equipos rentados, produjeron la mayoría de las 141,500 tejas en el sitio. Posteriormente, uno de los equipos fue transferido a ellos y ahora producen para el mercado local.

Después de completar cada fase, las casas fueron asignadas a cada familia de auto-constructores en una simple ceremonia en la que se sorteaban los lotes. Las primeras familias se mudaron inmediatamente mientras otras primero trataron de comprar o fabricar puertas y ventanas, pero casi todos se organizaron para plantar árboles y flores en su terreno.

El reasentamiento, barrio "Los Ángeles", está situado en las afueras de la villa central de Malacatoya, y, por su ubicación en cuanto a resistencia a desastres se ha vuelto el centro del pueblo. Los edificios públicos, la escuela, el centro comunitario y el centro de salud están agrupados alrededor del parque, donde el socio local "Pan y Arte" construye réplicas de artefactos pre-Colombinos en ferrocemento. El proyecto ha construido un centro comunitario multipropósito que sirvió como escuela hasta que el estado construyó una, y ahora sirve como jardín de infantes en la mañana, centro artesanal en la tarde y un lugar para reuniones comunales en la noche. Una clínica rural con dormitorios para un doctor y enfermeras completa los edificios públicos alrededor del parque. La infraestructura que debe proveer el estado se desarrolla lentamente. El agua potable se bombea hasta la zona pero las conexiones individuales solo han sido instaladas recientemente en una actividad que también involucró a los habitantes; y la autoridad de electricidad ha ofrecido servir individualmente las casas en un futuro cercano. El camino de grava de Malacatoya a "Los Ángeles" se encuentra en un estado aceptable, comparado con los 30 km de acceso principal que une Malacatoya con el mundo exterior; sin embargo, los caminos internos no están todavía arreglados.

En Marzo 2003, el proyecto tuvo una evaluación interna y uno de los parámetros fue calificarlo de acuerdo a las "herramientas de medición de sostenibilidad" aceptadas. Se eligieron dos herramientas: un sistema amigable pero rudimentario desarrollado por la red BASIN (SKAT 2002) y un sistema más complejo y profundo desarrollado por la Universidad de Santa Clara, Cuba (Velázquez, 2002). En los dos casos, el grupo de expertos tenía que analizar una serie de preguntas que dieron un resultado claro: El proyecto califica como sostenible de acuerdo a los estándares de esas herramientas de evaluación.

¿"Bajo costo" significa "casas feas"?

|

¿Por qué el diseño arquitectónico para vivienda social en los países en vías de desarrollo es casi siempre aburrido, sin inspiración, monótono y potencialmente denigrante para sus habitantes? El diseño más ordinario multiplicado por docenas, incluso por centenas, acomodado en líneas rectas sin tomar en cuenta el entorno natural, resulta en planes urbanos que muchas veces parecen gallineros. ¿Son los encargados de tomar decisiones en las instituciones los que fallan o hay arquitectos incapaces de tratar con lo "simple"?

Los arquitectos simplemente no se interesan por los pobres o no son capaces de combinar la simplicidad con la belleza y la creatividad en sus diseños. O simplemente prefieren concentrar sus trabajos para los "ricos y famosos". Es obvio que no es un problema sólo de los países en vías de desarrollo donde los esquemas de vivienda muchas veces son financiados por ONGs o por el Gobierno. Al manejar por los barrios suburbanos o a través de vecindarios con monótonos edificios de apartamentos de muchos países desarrollados, uno tiene la impresión de que esto es verdad en muchos lugares.

Eduardo Camero dice "Tratemos a los residentes de las comunidades de bajos ingresos como si fueran clientes normales con dinero en sus bolsillos"

Conclusión

"Los Ángeles" es un serio intento de cumplir con esa controversial palabra: "Sostenible". Las tecnologías usadas se acomodan a un ciclo de vida positivo, son económicas y la integración social llegó a un nivel inusualmente alto. Sin embargo, la característica sobresaliente que pone a este proyecto en una categoría raramente vista de desarrollo social, es su arquitectura.

El diseñador ha podido conceptualizar una forma que permite un alto grado de flexibilidad para la expresión de la arquitectura popular mientras mantiene un diseño extremadamente simple. Diseñó un sistema en el que los usuarios son invitados a ser creativos, siguiendo patrones preestablecidos sin estar conscientes de ello. Fueron los trabajadores y los beneficiarios quienes decidieron, junto con el equipo del proyecto, qué techo poner sobre cada casa, creando un barrio interesante y muy bien estructurado.